MIT pone fin al debate cuántico del siglo: Einstein pierde definitivamente frente a Bohr 561848

Intentaron atrapar al fotón por la cola, pero volvió a desvanecerse en la niebla de las probabilidades.

Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts realizaron un experimento que reproduce con máxima precisión uno de los efectos más paradójicos de la física moderna: la dualidad de la luz. Lograron llevar a cabo una versión del famoso experimento de la doble rendija en su forma más “pura”, demostrando con exactitud atómica que la luz no puede ser simultáneamente onda y partícula. El nuevo resultado también refuta una hipótesis de Albert Einstein planteada hace casi un siglo. El científico creía que bajo ciertas condiciones era posible registrar simultáneamente la trayectoria del fotón y observar el patrón de interferencia. Sin embargo, los datos del MIT mostraron que en cuanto se fija el comportamiento del cuanto como partícula, su naturaleza ondulatoria desaparece —exactamente lo que predice la mecánica cuántica.

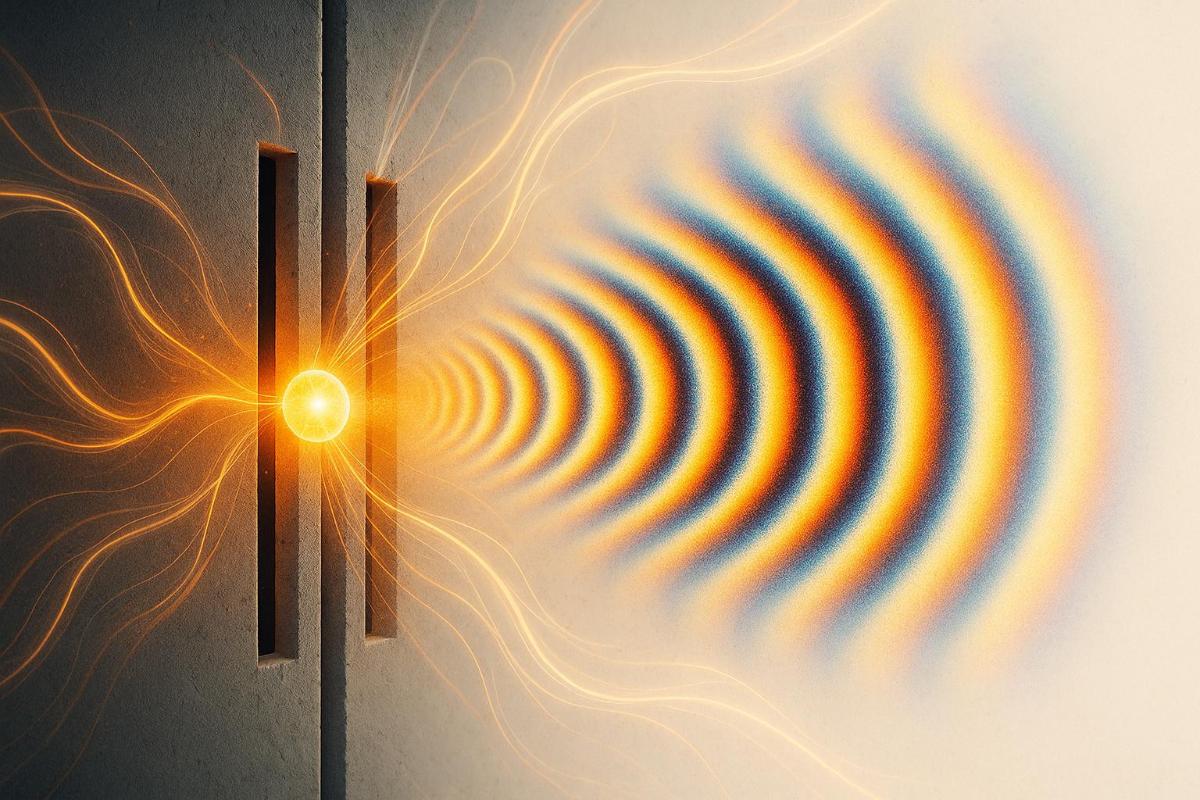

El experimento fue propuesto originalmente por Thomas Young en 1801. Dirigió luz a través de dos rendijas paralelas y observó la imagen que se formaba en una pantalla detrás. Si el flujo se comportara como un conjunto de partículas, habría un punto brillante detrás de cada rendija, como si fueran gotas de pintura volando en línea recta. Pero el experimento reveló otra cosa: en la superficie aparecieron franjas de luz y sombra, típicas de una superposición de ondas. No obstante, si se intentaba establecer por qué rendija pasaba el fotón, la interferencia desaparecía, dejando sólo marcas aisladas características de partículas.

Este comportamiento —en el que un mismo cuanto muestra propiedades incompatibles— se convirtió en un elemento central de la teoría cuántica. Lo más importante es que ambas formas no pueden registrarse al mismo tiempo: cualquier medición destruye uno de los aspectos. Esta particularidad fue la base del debate entre Einstein y Bohr. En 1927, el físico alemán afirmaba que un fotón al pasar debería afectar la rendija como un pájaro que hace vibrar una hoja. Por lo tanto, con suficiente sensibilidad, sería posible determinar su trayectoria sin eliminar la interferencia. Pero su colega danés demostró que obtener información sobre la dirección del movimiento borra irreversiblemente la estructura ondulatoria —una predicción que se ha confirmado hasta hoy.

Durante las últimas décadas se han realizado muchas modificaciones del experimento de la doble rendija, todas confirmando que Bohr tenía razón. Sin embargo, sólo ahora los investigadores lograron llevar el procedimiento a un nivel de abstracción extremo. En lugar de rendijas clásicas se utilizaron átomos individuales, y en vez de un haz denso de luz —fotones únicos, de modo que cada átomo interactuara con un solo cuanto como máximo. Este nivel de pureza permitió rastrear exactamente qué información recibía cada elemento del sistema y cómo eso afectaba al comportamiento observable de la luz.

Una condición fundamental del experimento fue el uso de átomos enfriados hasta temperaturas en el rango de los microkelvin —literalmente a unas fracciones de grado por encima del cero absoluto. En estas condiciones, el movimiento térmico prácticamente se detiene y los efectos cuánticos, normalmente enmascarados por el ruido, se hacen evidentes. Los científicos organizaron más de 10.000 partículas en una red cristalina usando láseres, logrando una distribución uniforme y suficiente separación entre vecinos, de modo que cada una pudiera considerarse como una “rendija” individual. Esta configuración permitió reproducibilidad y mediciones estadísticamente confiables en muchos objetos independientes.

Para registrar el comportamiento de la luz se utilizó un sensor de alta sensibilidad. El experimento se repitió cientos de miles de veces, registrando cada evento de dispersión. Resultaron especialmente interesantes los modos intermedios, cuando una parte de los fotones se comportaba como ondas y otra como partículas. Se logró esta situación híbrida modificando la precisión espacial del átomo. Al debilitar la trampa láser, la posición de la partícula se volvía menos precisa, aumentando la probabilidad de que “notara” el paso del fotón, registrando su trayectoria y destruyendo la interferencia. En cambio, al fijarla con rigidez, el átomo quedaba demasiado inerte para registrar algo, y el patrón ondulatorio se mantenía. Todas las observaciones coincidieron exactamente con los cálculos teóricos.

Los autores también abordaron el modelo clásico de Einstein con rendijas “resorteadas”. Según su hipótesis, si el orificio estuviera montado en un soporte móvil, el paso del fotón causaría un desplazamiento —que podría medirse sin destruir la interferencia. En implementaciones anteriores, esta idea se reprodujo como una estructura flexible. El equipo del MIT optó por otra vía: la trampa láser que sostenía al átomo se apagaba durante una fracción de microsegundo, momento en el que las partículas quedaban en caída libre. Las mediciones se realizaban antes de que comenzara su desplazamiento por la gravedad. El resultado fue el mismo: incluso sin fijación, se manifestaba la misma dependencia —observar la trayectoria destruye la estructura ondulatoria. El factor clave no fue el modelo mecánico, sino el grado de incertidumbre cuántica, que determina si el átomo puede registrar o no la trayectoria del fotón.

En términos teóricos, esto implica renunciar a las analogías clásicas y pasar a una descripción plena a través de correlaciones cuánticas. El fotón no existe de forma aislada: su comportamiento es inseparable del entorno. El intento de observarlo fuera del sistema es lo que provoca la pérdida de su naturaleza ondulatoria. Todo lo que ocurre es el resultado de una profunda interrelación de estados. Estas conclusiones no sólo son importantes para entender la naturaleza de la luz, sino también para el futuro de las tecnologías cuánticas basadas en estos principios.

Un contexto histórico añade valor adicional al trabajo: 2025 ha sido declarado el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. La discusión entre Bohr y Einstein sobre los resultados del experimento de la doble rendija comenzó en 1927, apenas dos años después del nacimiento de la mecánica cuántica. Ahora, exactamente un siglo después, los investigadores han logrado zanjar experimentalmente esta disputa —y lo han hecho a favor de Bohr.