Un solo giro del ADN lo cambió todo: cómo, hace 740 millones de años, de células simples surgieron medusas, tejidos y complejos sistemas nerviosos

En los albores de la vida, una reorganización interna dio paso a la aparición de órganos y simetría.

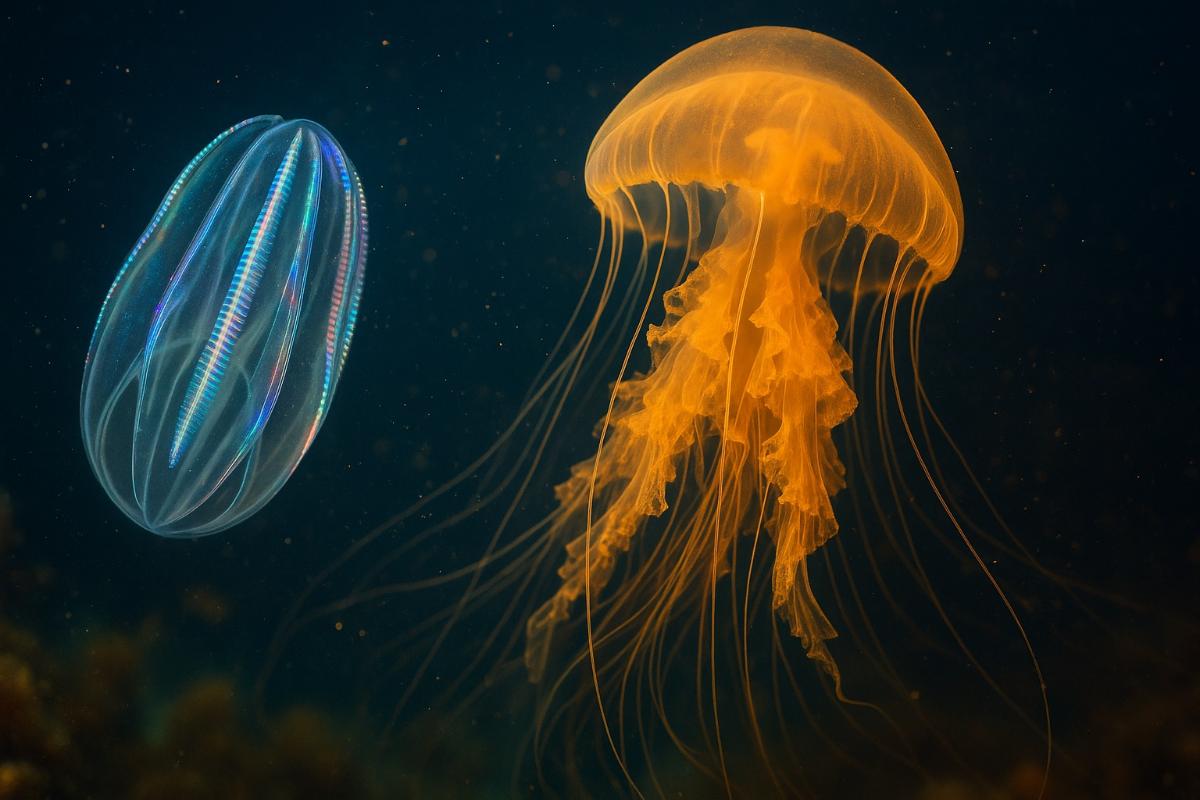

Los cnidarios y los ctenóforos son algunos de los animales complejos más antiguos de la Tierra. Entre los primeros están las medusas, los corales y las actinias; entre los segundos, los casi transparentes ctenóforos que se deslizan suavemente en la columna de agua. Surgidos hace aproximadamente 740–520 millones de años, estos organismos fueron los primeros pluricelulares en desarrollar distintos tipos de tejidos. Su aparición representó una etapa clave de la evolución: de colonias de células iguales se pasó a organismos en los que cada célula cumple una función específica. Pero, ¿qué lo hizo posible?

Un nuevo estudio propone una respuesta: el factor decisivo no fue la aparición de genes nuevos, sino la complejidad creciente en las formas de regularlos. Los investigadores demostraron que un paso importante ocurrió a nivel de la organización espacial del ADN: cómo distintas regiones del genoma comenzaron a interactuar entre sí. El mecanismo está relacionado con el plegado tridimensional de la cromatina —la estructura en la que el ADN se empaqueta dentro del núcleo celular—. Gracias a ello, fragmentos distantes de ADN pueden acercarse y controlar conjuntamente la actividad de los genes. Según los autores, esa organización permitió a las células formar distintos tipos de tejidos.

Para entender la importancia del hallazgo hay que recordar lo básico. En todas las células de un organismo el genoma es el mismo, pero los tejidos se diferencian por las regiones que están activas. La activación de un gen comienza en la región promotora, situada antes de la secuencia codificante. Allí se unen proteínas llamadas factores de transcripción, que activan o reprimen la transcripción —la primera etapa de la lectura de la información del ADN. En los organismos unicelulares todo ocurre de forma local: la regulación se limita al área próxima al gen. En los multicelulares, en cambio, se requiere una coordinación compleja: células diferentes utilizan los mismos genes en distintas combinaciones para crear conjuntos específicos de proteínas para músculos, piel, nervios y otros tejidos.

Cuando una célula se especializa, un mismo gen puede desempeñar funciones diferentes. Por ejemplo, el gen de la tubulina interviene en la formación de cilios, en la división celular y en la función de las neuronas. Para que se active justo donde se necesita se requiere una combinación flexible de proteínas reguladoras. Sin embargo, las regiones cercanas al gen no bastan y un único promotor resulta insuficiente. La evolución añadió elementos reguladores distantes —potenciadores. Estas regiones de ADN no codifican proteínas, pero regulan la actividad de genes a distancia, sirviendo como puntos adicionales de unión para factores de transcripción. Gracias a ello, un mismo gen puede emplearse en distintas células sin tener que duplicarse en el genoma.

¿Cómo puede una región de ADN situada lejos de un gen influir en él? La respuesta está en la estructura tridimensional de la cromatina. La molécula de ADN se enrolla alrededor de histonas y forma fibras compactas. Dentro del núcleo, esas fibras se pliegan en bucles y dominios que acercan regiones distantes. Esos bucles son un mecanismo clave de regulación génica en animales: permiten que un potenciador se aproxime al promotor y active el gen adecuado. La formación de bucles la facilitan proteínas del complejo cohesina, que "extraen" un tramo de cromatina hasta que encuentra una proteína limitadora; en humanos, esa limitadora suele ser CTCF. Este proceso requiere energía, pero permite a la célula controlar la expresión génica con gran precisión y flexibilidad.

El equipo de Arnau Sebe-Pedrós del Centro de Regulación Genómica en Barcelona descubrió que esa arquitectura tridimensional del genoma ya existía en los animales multicelulares más antiguos —cnidarios, ctenóforos, esponjas y placozoos. Compararon sus genomas con los de parientes unicelulares cercanos —ictiosporidios, filastereos y coanoflagelados. En los multicelulares los investigadores identificaron miles de bucles de cromatina que acercaban promotores y potenciadores, mientras que en los unicelulares no hallaron estructuras semejantes. Esto sugiere que la regulación espacial de los genes surgió en los albores de la evolución animal.

Para el análisis se empleó el método Micro-C, que registra qué regiones de la cromatina están próximas dentro del núcleo celular. Tras un "entrecruzamiento" químico de fragmentos contiguos de ADN, se fragmentan y secuencian para determinar qué secuencias contactan con mayor frecuencia. Así se crea un mapa detallado de la estructura tridimensional del genoma. El método es especialmente eficaz en organismos con genomas compactos, ya que permite detectar contactos muy pequeños entre regiones de ADN.

Los resultados mostraron que incluso en especies con genomas pequeños, como los ctenóforos, hasta el 60 % de todos los contactos de la cromatina corresponden a bucles que conectan elementos regulatorios con genes activos. En sus parientes unicelulares no se detectaron estructuras similares. Esto indica que la aparición de tales mecanismos permitió a las células utilizar el mismo conjunto de genes de maneras diferentes y, así, formar una variedad de tipos celulares. Sin esta capacidad, la vida multicelular tal como la conocemos habría sido imposible.

Los científicos subrayan que la organización tridimensional del genoma no fue el único factor que contribuyó al aumento de complejidad de los seres vivos. Otros procesos tuvieron un papel importante: la expansión de los genomas gracias a secuencias regulatorias, la aparición de nuevas proteínas y el desarrollo de señales intercelulares. Aun así, todavía se desconoce qué proteínas forman los bucles en los animales más sencillos, ya que no poseen el CTCF clásico. Es posible que proteínas emparentadas ejerzan esas funciones, y que los potenciadores sirvan como sitios adicionales de unión para factores de transcripción. Una separación más clara de las regiones reguladoras, característica de los vertebrados, pudo surgir más tarde, en los bilaterales.

Expertos independientes consideran que las conclusiones son convincentes y coinciden con observaciones en mamíferos, donde los bucles entre potenciadores y promotores también desempeñan un papel clave en la activación de genes que determinan el tipo celular. Sin embargo, para confirmar la hipótesis de forma definitiva harán falta más datos de distintas especies: las medusas y los ctenóforos actuales no son idénticos a sus antiguos antepasados, y las comparaciones directas deben manejarse con prudencia.

La conclusión principal es clara: cuando el genoma aprendió a plegar el ADN de modo que los reguladores y los genes adecuados pudieran interactuar, la naturaleza obtuvo una herramienta potente para aumentar la complejidad de la vida. A partir de un mismo conjunto de genes fue posible crear distintos tipos de células y, por tanto, tejidos y órganos. Esta reconfiguración de los mecanismos regulatorios se convirtió en la base de la diversidad biológica.

Resulta llamativo que los requisitos previos para ello ya pudieran existir en los antepasados unicelulares: bastaba cambiar no la composición de genes, sino las maneras de organizarlos y utilizarlos. Esto demuestra que nuevas etapas de la evolución no siempre requieren genes nuevos: a veces basta usar de otra forma los que ya existen.

Las huellas digitales son tu debilidad, y los hackers lo saben