Un robot de 1968 inventó por accidente el "cerebro" de la IA: el algoritmo A* (A estrella) guía desde los navegadores hasta ChatGPT mediante búsqueda de rutas

Cualquier tarea es un trayecto entre dos puntos, y eso constituye la base de toda máquina inteligente.

Casi todo lo que hoy hace inteligencia artificial se basa en una idea simple pero fundamental: cualquier tarea puede reducirse a la búsqueda de un camino —desde un punto de partida hasta la meta. El ordenador considera distintos estados, evalúa cuáles están más próximos al resultado y avanza de forma sucesiva hasta encontrar la solución.

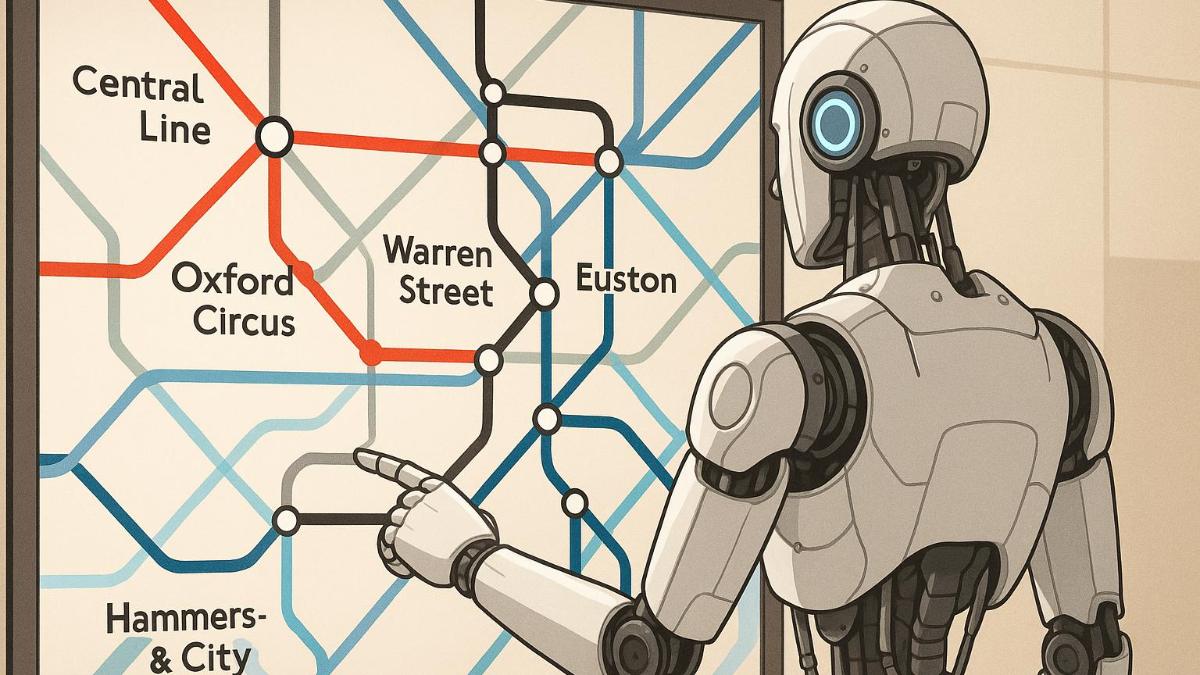

La comparación más clara es la navegación. Cuando una persona traza una ruta en el metro de Londres, por ejemplo de Bond Street a King's Cross, imagina opciones: la Central Line hasta Oxford Circus, transferencia a la Victoria Line, estaciones Warren Street, Euston —y el destino final. El ordenador hace lo mismo, solo que más rápido y sin conjeturas. Busca sistemáticamente un camino, eligiendo los pasos más eficientes. Uno de los primeros y todavía más conocidos algoritmos de este tipo es A* (se pronuncia «ey-star»). Lo idearon en 1968, cuando ingenieros intentaban enseñar al robot a moverse por la habitación de forma autónoma.

Ese robot se llamó Shakey. Lo crearon en el Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park. A simple vista parecía torpe, pero fue un verdadero avance para su época: cámara, micrófono, telémetro, sensores de choque, ruedas con motores y su propio ordenador. Si le decían: «ve a la biblioteca y coge un objeto», construía una ruta sobre un mapa interno, calculaba los pasos y comenzaba a moverse, comprobando el recorrido con las lecturas de los sensores. Shakey fue el primer robot que tomaba decisiones por sí mismo, y no solo ejecutaba órdenes. En 2004 lo incluyeron en el Salón de la Fama de la Robótica de la Universidad Carnegie Mellon —junto a HAL 9000, R2-D2 y otros símbolos de la época.

El algoritmo A* resultó tan preciso que pronto se convirtió en un clásico. Si existe un camino entre puntos, lo encuentra. Si hay varias rutas, elige la más corta. Al mismo tiempo, no gasta recursos en desvíos innecesarios: actúa de manera óptima. Exactamente con este principio funcionan hoy los navegadores: cuando el teléfono traza al instante una ruta teniendo en cuenta atascos y cortes, en segundo plano trabaja una versión mejorada de A*. La ironía es que un algoritmo ideado para controlar robots ahora ayuda a la gente a orientarse en el mundo real cada día.

Pero la idea de búsqueda no solo vale en el espacio. Se puede aplicar a problemas lógicos, donde no hay carreteras ni mapas, pero sí estados posibles y transiciones entre ellos. Un ejemplo ilustrativo es el rompecabezas del ocho: un tablero 3×3, ocho fichas numeradas y una casilla vacía. Hay que mover las fichas hasta que queden en orden. Cada desplazamiento crea un nuevo estado, y la solución se reduce a encontrar la secuencia de pasos que lleve desde la combinación inicial hasta la final.

En los años 50 dos investigadores estadounidenses —Allen Newell y Herbert Simon— pensaron que ese mismo principio podría aplicarse al pensamiento humano. En la conferencia de Dartmouth de 1956 presentaron el programa Logic Theorist —un sistema que buscaba pruebas de teoremas matemáticos. Newell trabajaba entonces en la corporación RAND y más tarde pasó a Carnegie Mellon, donde continuó su colaboración con Simon. Simon, profesor de ciencias de la gestión, recibió después el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre cómo la gente toma decisiones con información y tiempo limitados. Su objetivo común era simple: entender si se podía lograr que una máquina razonara por los mismos principios que un ser humano.

Logic Theorist fue el primer «matemático» artificial. El programa consideraba las demostraciones como cadenas de pasos lógicos que conducían de axiomas a conclusiones. Demostró 38 de las 52 teoremas del famoso trabajo de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, Principia Mathematica, y algunos lo hizo de forma más breve y elegante que en el original. En esencia, Logic Theorist hacía lo mismo que A*: buscaba un camino, pero no en un mapa sino en el espacio de las fórmulas.

La propia Principia Mathematica, escrita a principios del siglo XX, intentaba construir una lógica sobre la que se pudiera edificar toda la matemática. Un ejemplo es la ley modus tollens: si de la verdad de P se sigue Q, entonces de la falsedad de Q se deduce que P también es falso. En un ejemplo moderno: si ganar la lotería hace feliz a una persona, entonces una persona que está desdichada ciertamente no ganó. Logic Theorist podía encontrar por sí solo ese tipo de conexiones, partiendo de premisas iniciales y aplicando reglas lógicas hasta alcanzar el resultado buscado.

Ese resultado fue un hito. Por primera vez una máquina no solo calculaba, sino que razonaba: paso a paso demostraba afirmaciones que se consideraban prerrogativa de la mente humana. Los historiadores de la inteligencia artificial más tarde señalaron a Logic Theorist como el momento en que el cálculo se convirtió en razonamiento. El programa de Newell y Simon mostró que el proceso de pensar podía representarse como la búsqueda de una solución en un vasto espacio de pasos posibles.

Así, la idea de búsqueda —moverse de un punto a otro— se convirtió en el corazón de la inteligencia artificial. Desde el robot Shakey, que elegía rutas por el laboratorio, hasta programas capaces de demostrar verdades matemáticas, todo son manifestaciones de un mismo principio: para pensar y tomar decisiones hay que saber buscar el camino hacia la meta, aunque el mapa exista solo en la imaginación de la máquina.